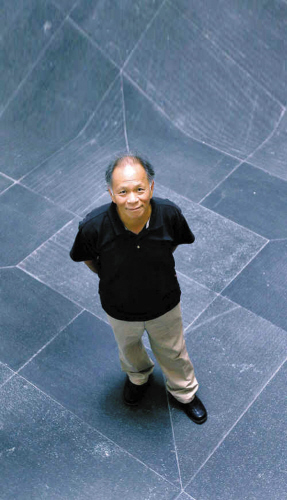

“中国摄影教父”阮义忠传递人性中最值得肯定的瞬间

来源:新商报

|

被称为“中国摄影教父”的台湾著名摄影师阮义忠近日做客深圳,举办了一场主题为《失落的优雅》的学术讲座。他通过一帧帧照片,与观众分享了他理解的优雅的最高境界克己复礼,以及他在40年摄影生涯中值得记忆的故事。阮义忠说,《失落的优雅》是他创作生涯中比较大的一个摄影主题,他试着用影像描述台湾人的精神状态,并追溯传统伦理的价值。他希望这些照片能为越来越难看到的优雅行止稍作补白,提醒人们回望,“在崇尚虚荣、追求快速发展的今天,我们是否已彻底失落了优雅”。 1950年出生于中国台湾宜兰的阮义忠,23岁开始摄影,出版了《人与土地》、《台北谣言》、《四季》及《告别二十世纪》等十本摄影集。论著《当代摄影大师》、《当代摄影新锐》被视为摄影教育的启蒙书,他所创办的《摄影家》杂志被誉为摄影史上最具人文精神的刊物之一,在介绍西方摄影大师和摄影思潮、推介大陆青年摄影师等方面被称“功德无量”。 27年前,陈丹青就毫不吝啬地赞美:“中国大陆关注"世界摄影"或我称之为"严肃摄影"的人士,若其年龄正在40岁上下,那么,阮义忠的名字想必在他们心中无可替代他是一位世界摄影之于中国的启蒙者与传道者。我甚至听说,好几位大陆摄影家把"摄影教父"这样的尊称给予阮义忠。” 人必须感恩大地万物给予我们的一切。简单说,人应该敬天爱地,尽好做人的本分,并把对人群与自然的关怀付诸于行动,才能对这片养育我们的土地有所回馈。” 人性中最值得肯定的价值的瞬间随时可能消失,惟有摄影,能跨越时空把这一瞬间传递下去。” 任何事情都有阶段性,在那个阶段发挥到极致就会变成大家都会怀念的东西。” 优雅就是克己复礼 《失落的优雅》是阮义忠创作生涯中规模比较大的一个摄影主题,他试图用影像描述台湾人的精神状态,并追溯传统伦理的价值,而非只是记录山水风光与乡间民情。在阮义忠看来,台湾人曾是如此优雅,无论是工作、休息,举手投足都展现着从容自在、安详平和,这是乐天知足的人才会有的容颜,是社会有序、伦理尚存、生命价值尚未偏颇才会有的景况。他希望这些照片能为越来越难看到的优雅行止稍作补白,能够提醒人们回望“在崇尚虚荣、追求快速发展的今天,我们是否已彻底失落了优雅”。 那么“优雅”二字又该怎么解释呢?阮义忠认为,那种纯朴的生活状态可被称为“优雅”,也就是如孔子所说的“克己复礼”。然而,让他深感遗憾的是,随着时代的发展,人心的贪婪与浮躁让那些优雅的东西日渐失落。为了拍摄,他曾走遍了台湾所有的村庄,但现在他已经不敢再回去,因为怕看到他们的改变。为此,阮义忠更加庆幸自己选择了摄影:“拍照可以把这么美好的东西保存下来,变成永恒。” 摄影不仅仅是记录 1950年出生的阮义忠早年曾任《幼师文艺》编辑;因缘际会,退伍后在“专门整理中国民间文化”的《汉声》杂志英文版学起了摄影;1975年,以妇女刊物《家庭》月刊的摄影师身份,开始致力于推动台湾摄影的发展;1981年,又与杜可风等人介入《映像之旅》《大地之颂》等电视纪录片的拍摄。 阮义忠永远也无法忘记第一次拿起照相机拍照时的情形。那是1972年,他刚刚进入《汉声》。在台北熙熙攘攘的街头,他不知道要拍些什么,当时感觉很羞愧。但是也是从那一刻起,他对摄影这一艺术美学的自觉开始苏醒。 相机使得阮义忠把目光放在那些曾被自己一度忽视和逃避的抽象的精神世界,重新开始凝视以前不喜欢的生活百态,包括童年时排斥的景象。因为和土地有着无法割舍的情感,阮义忠的脚步迈向了农家小院,开始游走在台湾的各个边缘地域。这仿佛是对曾经怨恨的童年的自我补偿,让他有如走回过去,重新生活和成长。在他看来,“人性中最值得肯定的价值的瞬间随时可能消失,惟有摄影,能跨越时空把这一瞬间传递下去。” 记者:有评论称你为台湾的布列松,你怎么看? 阮:所有拍黑白照片的人都受他影响很大,他是那种在平凡的生活里找到特殊的时空关系的人,他使摄影变得不仅仅是个记录,摄影本身就是一种选择和判断。要说摄影的转折点的话,他就是促使这个转折点产生的人。 记者:那么从这么多年的摄影经历来说,摄影对你意味着什么? 阮:以前我就是在想象的精神领域当中编织一个乌托邦,跟现实生活没什么实在的接触,摄影成为我的一个契机,它让我的身心状态落实到真实的生活当中。所以摄影不仅是我的生活、工作,也是我的宗教。我觉得应该通过摄影来传达我的价值观。 正确的时间做正确的事 1992年,阮义忠在法国南部的一个城市参观纪念摄影发明150周年的展览,当时看到从第一张摄影作品到后来所有的摄影优秀作品都在同一个空间被展出,“我感动得要死”。后来,回到台湾他就开始策划出版中英双语杂志《摄影家》,在继续推介西方摄影大师的同时,也将中国本土摄影家推进西方的视野。 上世纪九十年代,中国的摄影家们还处在混沌激情状态和摸索阶段。阮义忠的两部著作《当代摄影大师20位人性见证者》和《当代摄影新锐17位影像新生代》分别在内地出版,将西方摄影文化的全貌以简洁而恰当的方式展现在中国大陆摄影人面前,这两本书的到来可以说是为国人开启了展望世界的窗口。 记者:《摄影家》杂志作为一个中外摄影的信息传递者影响力很大,你怎么看待这本杂志? 阮:我只是在一个正确的时间做一件正确的事情。你对摄影的坚守,牢牢地坚守,光这一点,就会感动别人。感动别人后,你的资源就来了,人家给你供稿。这里头很特别,办了三期跟中国有关的专辑,一个是中国摄影,一个是中国新摄影,一个是方大曾,这三本专号,把中国老中青三代的优秀摄影家的作品都集合在这个展厅里了。这放在世界任何一个角落都会引起注意的。 记者:到后来为什么中断了? 阮:因为台湾的“9·21”地震,后来我的重点就都放在台湾佛教慈济基金会,而且还要拍灾区50所学校的重建,要做好一件事情一定要全力以赴。任何事情都有阶段性,在那个阶段发挥到极致就会变成大家都会怀念的东西,我想我的《摄影家》杂志达到这种效果了,所以就停了下来。 记者:近年来“照片越拍越少,写文章的意念却越来越强”,为什么会这样? 阮:拍照一定要体力比较好,眼力比较好,年纪大了这两个最容易没有嘛。随着年龄的增长,写文章对我来说是种自由,拍照对我来说就有点压力了。所以恰恰好,年轻力壮的时候把所有的长处都集中在一项上,年入花甲的时候又把脑力重新激发起来。 |