| |

|

|

|

|

19-20世纪图像在科学中引起的客观性之争

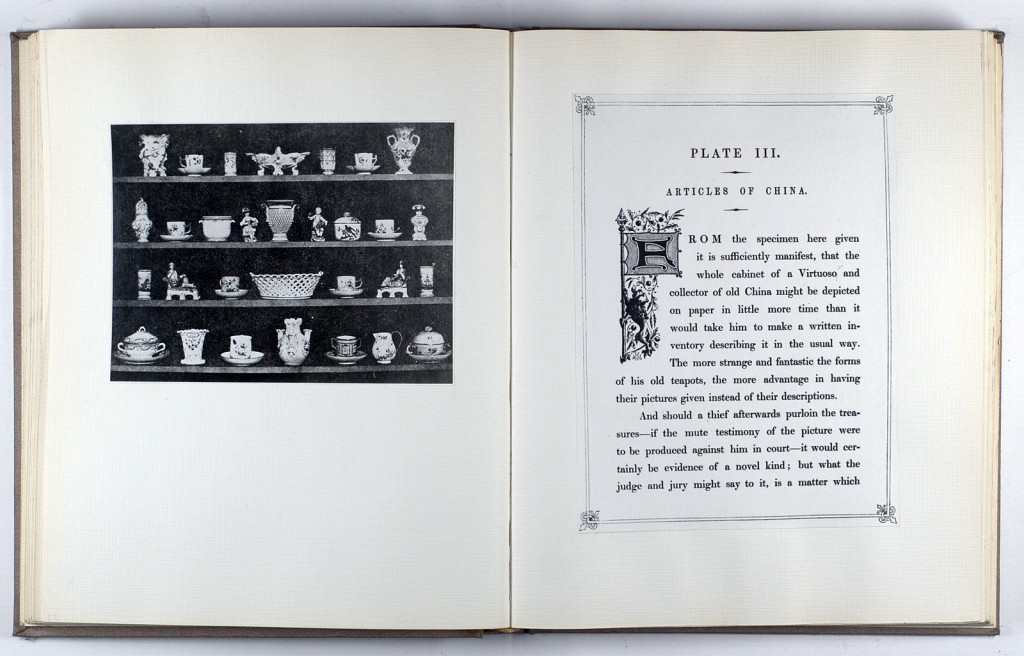

文/ 刘张铂泷(1416专栏作者) 在讨论照片的时候我们经常用到真实性或者客观性(objectivity)这个词,就好像它是伴随着摄影诞生并且是摄影不可分割的组成部分一样。客观性这个概念的诞生可比摄影要早,不过也没有那么早,它的历史大概有300多年,而它之所以受到重视则是它与科学之间的关系。其实objectivity和subjectivity这两个词最初的意思和现在是反着的,也就是说objectivity是主观,subjectivity是客观,后来因为康德在他的著作里开始把这两个词的意思反过来用才形成了现在的用法。回到正题上,在现今的科学研究中图像是理所当然的存在,也是非常重要的存在,这个观念可不是一直都有的,1878年的时候生理学家E. J. Marey还在强调图像才是科学研究中最重要的组成部分,语言的讲述是不精确的,他追求的是用“现象自己的语言”来解释现象。这话说的有点拗口?别急,换个方式你就会觉得熟悉了,William Henry Fox Talbot那本历史上最著名的摄影书之一,标题就叫The Pencil of Nature,自然的画笔,这回清楚多了吧,自然自己画出来的东西,跟人手没关系,更不用说受人的思维、语言的影响了。这就是19世纪后期开始科学家们的追求,叫做mechanical objectivity,机械客观,这说法很直白,就是用机器代替人的工作,那么也很自然的联想到是摄影的出现造成了这种局面。没这么简单,摄影的出现只不过是把客观性的这滩浑水搅得更混了而已,它既没有结束一个局面也没有开创一个局面。下面慢慢说。  «The Pencil of Nature» – by Henry Fox Talbot

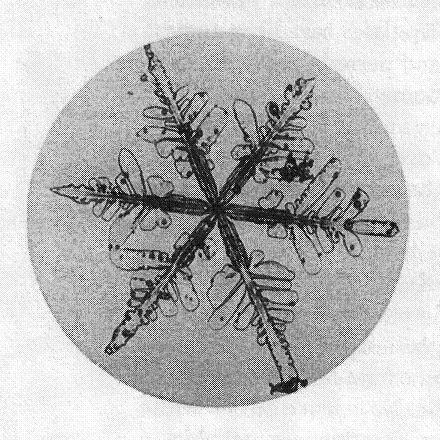

先回到机械客观之前的时代,也就是客观性起源那会儿,这个阶段的方法叫做truth-to-nature,自然真实(可能翻译成本质真实更贴切些)。这种画其实是画家在看过很多不同的样本之后画出的他脑中存在的理想的样本,也就是说是他抽象出来的图像。不过说是画家抽象出来的不太公平,因为画家都是在科学家的监督之下完成的。科学家对于画家的期望是:一双不用大脑只有技术的手,能够完全体现科学家的想法而不加入自己的阐释。因为多数科学家都没有绘画的功底,所以他们需要借助画家之手,这些画家往往自小就开始接受训练,开始是临摹画册,要过很久才可以开始观察实物作画。多数科学家都会有自己的专属画家,他们之间的关系基本上是科学家凌驾于画家之上,署名中画家的名字只有很小的一个位置。回到这个作画的方法上来说,使用这种理想中的样本作为科学书籍插图的原因之一是,这些书多数作为教育或者研究使用,观看者看到的时候需要能够从这一张图看出这个物种的特征,如果画的是某一个“特殊”的样品的话,观者很有可能无法将插画和自己的样本进行匹配。另外这种认识论也受到那个年代自然神学的影响,值得赞美的是上帝制造出的常规性(普遍性)而非特例。如果扣上些哲学的帽子来说,就是制造一个原型(prototype)。总结一下,truth-to-nature是一种强调控制的客观模式,观察解释自然,监视更正画家。  Wilson Bentley snowflake 1839年,摄影术诞生。研究摄影为什么是在这一个具体年份诞生恐怕得不出什么有意义的结论,应该把它当做一个时间范围来看,19世纪中期。同理,摄影的诞生在客观性概念发展的曲线上并不是一个不连续的奇点,它是在这个曲线上掀起了一阵风波。要说的话,前摄影时代就已经有了一些类似的装置,camera obscura,就是没有感光装置的照相机,画家们通过在玻璃上的投影来描绘作品。在观念上来说这种方法已经进入了机械客观的阶段,因为通过它来描绘的一定是一个“个体”而非理想中的原型。不过摄影将这种观念又往前推了一大步,完全使用机械手段生成图像,摆脱了人手的不精确性和情绪的干扰,更重要的是科学家们摆脱了画家的桎梏。较真儿一点说摄影当然也没那么出淤泥而不染,毕竟19世纪的技术还没那么完善,出来的照片都需要点后期处理(retouching)让它好看一点,而且科学家们对“照片是可以被修改”的这一点很清楚。但是,但是,有一部分人依然相信摄影的力量。不少植物学家是新技术的拥趸,因为他们要记录同一种类不同样子的样品,摄影对他们再合适不过。不过,如前面所说,摄影并不是一劳永逸的解决了客观性这个问题。来看看雪花照片的故事,一个农民摄影爱好者,Wilson Bentley,从1885年开始拍雪花,他最终发布的照片中雪花全都是完美对称的六边形。而另一位同样拍雪花照片的气象学家Gustav Hellmann和他的合作伙伴Richard Neuhauss发现,雪花并不是像人们认为的那样都是完美的,事实上绝大多数都是残缺的,于是他们的照片也保留了雪花原有的样子,这是1890年。那Bentley的完美对称是怎么来的?显然,他是自己在照片上画出来的。可见技术的改变并不能导致认识论的改变。  From Gustav Hellman, with microphotographs by Richard Neuhauss, 1893

Wilson Bentley 1890年

不过在这股用摄影做科学研究追求绝对客观的洪流中也有一个奇葩的存在,这个人就是Francis Galton。这哥们来头很大,他是达尔文的表弟,可以说完全受了达尔文自然选择理论的影响,他把这理论发展了一下就变成了优生学。现在看来这是个启迪希特勒臭名昭著的种族优越理论的导火索,不过那个年代可正经是被当科学对待的。优生学顾名思义,选择好的剔掉坏的,达尔文的理论是自然进行选择,Galton认为这个方式太慢,而且社会对于弱势群体保障过多,自然不能完成的任务要人工完成。既如此,谁能生谁不能生就需要预测,用什么预测?当然是图像最有说服力。Galton的方法是把一类人(比如说有某种疾病或精神问题)的照片叠加在一起,叠加的方法是,如果要叠加20个人,那么就将每个人照片所需的曝光时间缩短为二十分之一,通过20次曝光得到一张“平均”照片(他后来还用了加权的方法,如果认为一个人在整个样本容量中影响更大就适量加长这个人的曝光时间)。叠加出来的照片既是一个原型(truth-to-nature的方法)同时又是机械制造的,Galton在两种认识论中找到了一个完美的平衡点。不过Glalton还面临着另外一个问题,照片怎么被复制?那会的流行复制技术是engraving(镌版术),这就意味着照片在观众面前的呈现还要经过一道人工手续,而且镌刻出来的版完全丢失了那种幽灵般叠加在一起的面孔的效果,又回到了一张纯粹的肖像画。追求纯粹客观的道路可到处是坑儿的。Galton还干过拍摄囚犯合成照片的事儿,想总结出囚犯的“一般长相”,不过后来他自己也承认合成出来的照片其实比单个的人都要好看,因为合成的过程把个体的瑕疵都“平均”掉了。  “Illustrations of Composite Portraiture, The Jewish Type,” by Francis Galton (犹太人,合成肖像)

German group,” composite portrait in the style of Francis Galton(按照Galton的方式合成出来的德国人形象)

Galton是比较奇葩的一个,除了他以外的科学家们对于摄影的坚持基本都是以其排除人为干预为由的,他们收集图片的方式就像是建立档案,而这是绘画做不到的。秉持机械客观观念的科学家们以“无作为”为荣,而这种强烈控制意志以做到无意识(will to willessness)的思路本身就是最为主观的。这也难怪20世纪前段科学家就开始反思,图像到底是不是科学研究中传达信息最重要(最有效)的部分?于是接下来就出现了新的不同的认识论,两种比较流行的,一是structural objectivity(结构客观),认为事物的客观仅存在于理解事物的关系之中,不依赖于语言和图像表述,超越文化和历史的隔阂,这种结构的感觉就像是建立一门世界语;二是trained judgment(受训判断),这派的观点是,我给出再多的例子也不能穷尽所有可能,与其如此,我只给出范例图(当然是记录下的而不是truth-to-nature那种构想出的),观者通过从中学习再自己判断,出现这种观点的原因是有些新兴学科无法从图像中给出确定结论(比如云室照片,只能给出常规轨迹和已知异常轨迹,观者自己判断什么是异常)。无论是哪种观点,摄影作为一种工具都不是讨论的重点,就像在之前的历史中一样,摄影固然推动了发展,但是它从来不是决定性因素。 ________________

刘张铂泷,美国视觉艺术学院(SVA)摄影硕士在读,《留影者》是刘张铂泷在1416教室的个人专栏。 |

▲ Top